造作家具について知っていれば安くなる?造作家具の基礎知識

造作家具とはオーダー家具とも呼ばれ、その場に合った特注の家具のことです。

造作家具って高いんでしょ?

既製品を買って使えばいいよ

確かに安い家具はたくさんあります。自分なんてその場にあった家具をどうしても欲しくてIKEYAのカタログを血眼になってさがしたこともしばしば…

既製品を加工するなど工夫することもありだと思います。

しかしながら壁一面の本棚や電気の盤を隠す下足入れなど造作家具でしかできないこともあります。

造作家具でも工夫次第で安くできる場合もあります。

今回は知っていれば安いくなる!?造作家具の基礎知識造として造作家具についてみていきましょう。

【自己紹介】

Bさん@アーキトリック

一級建築士 第303020号

耐震診断・耐震改修技術者

アーキトリック一級建築士事務所

設計事務所を18年間(2024年現在)運営している現役の一級建築士です。

店舗や旅館を中心に3桁の案件をこなしてきました。

現在は住宅設計やリノベーションを中心に活動をしています。

設計事務所のブログを始めて2年目で月間25000PVを達成!

住宅に関する悩みを解決すべく、ブログやTwitterで情報発信しています。

「いいね!」や「フォロー」していただけるとうれしいです。ヨロシク(b・ω・d)デス♪

それからコメント欄はこれまで皆さんが経験してきたことを発信する場として使っていただければ幸いです。

役立つ情報をみんなで共有できるような書き込みは大歓迎です。

目次

造作家具について

造作家具には「大工工事」と「家具工事」の2タイプがあります。

それぞれにメリットとデメリットがあるため、造作家具を作る際はどちらの工事にするか考えましょう。

家具工事のメリットとデメリット

家具工事のメリットとデメリットは以下になります。

家具工事のメリットとデメリット

◾️メリット

・精度の高い家具ができる

・材料の種類が豊富

・工期が短縮できる

◾️デメリット

・運搬や設置が大変

・塗装仕上などは色調整が難しい

・コストが高い

家具工事は工場で家具を作るのが特徴です。

工場で家具を作るので製作するための大きな機械を使って精度の高い家具を作ることができます。

また、工場には材料の在庫も豊富にあるため、在庫品の中から化粧板を選べば安く製作することも可能です。

デメリットとしては運搬や設置が大変なことです。

造作家具はうまく分割できる設計をしないとかなりの重量になってしまいます。

また、天然木を使う場合には塗装の色を合わせるのが難しいです。

化粧板を使用すれば色調整の苦労が省けます。

家具工事の場合は大量生産にならないので、通常の量販店で売られている家具よりもかなりコストが高くなります。

大工工事のメリットとデメリット

大工工事のメリットとデメリットは以下になります。

大工工事のメリットとデメリット

◾️メリット

・室内と一体に作れる

・運搬、設置の費用がかからない

・コストが安い

◾️デメリット

・大工さんの技術によって左右

・複雑な加工は不向き

・現場での作業スペースが必要

大工工事は大工さんが現場で製作する家具のことです。

造作が得意な大工さんでないと断られる場合もあります。

大工工事で家具を作る一番のメリットは家具工事に比べてコストが安いところです。

また、現場施工になるため室内の実際の寸法に合わせて作ることが可能です。

デメリットとしては大工さんの技術によって出来栄えが決まることです。

造作工事が得意な大工さんって少なくなっているんですよね…

また、現場で製作するために専用の道具やスペースが必要になります。

段取りよく工事を行わないと造作で家具を作るのは難しいです。

家具を安く作る方法

「家具工事」も「大工工事」もそれぞれにメリット・デメリットがありますので、

造作家具を作るときの工事区分けなどはしっかり設計者と打合せして決めましょう。

自分の場合、作り付けの棚などをつくる時は棚板だけを家具工事にして、

大工さんに下地をコンパネにしてもらい、ダボ穴もしくはガチャ柱を取付けてもらいます。

家具工事で壁一面の本棚を作る場合は大工さんに下地の補強してもらうことを忘れないようにしましょう。

家具工事と大工工事をうまく工事区分けして造作家具のコストを抑えることは可能です。

※ガチャ柱とはブラケットを取り付けるための棚受けレールのことです。ホームセンターに売ってます。

造作家具についての基礎知識

職人さん達は

什器っていってるけど

家具とどこが違うの?

一般の人はあまり「什器」って聞かない言葉だと思います。

これは個人的な使い分けのニュアンスになってしまいますが、

家具はイスやテーブル、ベッドやソファーなども含めてた総称

什器は店舗などでは商品を陳列・展示するための棚や台、物入れなど日常使用する器具のこと

大枠は家具でそのなかに什器と呼ばれるものがあるイメージです。

※ここでは棚や物入れなどのことを什器ではなく家具とします。

大工さんや家具屋さんと打合せする際に造作家具の各部の名称や基礎的な知識がなければ話ができません。

造作家具を作る際に知っておいたほうがいい基礎知識は以下の通りです。

各部の名称

天板:一番上の板

側板:側面の板

地板(底板):一番下の板

背板:背面の板

幕板:高さ調整のアジャスターなど隠す板

仕切り板:棚板を受ける中の間仕切り板

固定棚、可動棚:棚板のこと

造作家具を業者と打合せするときに名称がわからないと話が通じないのでしっかりと覚えておきましょう。

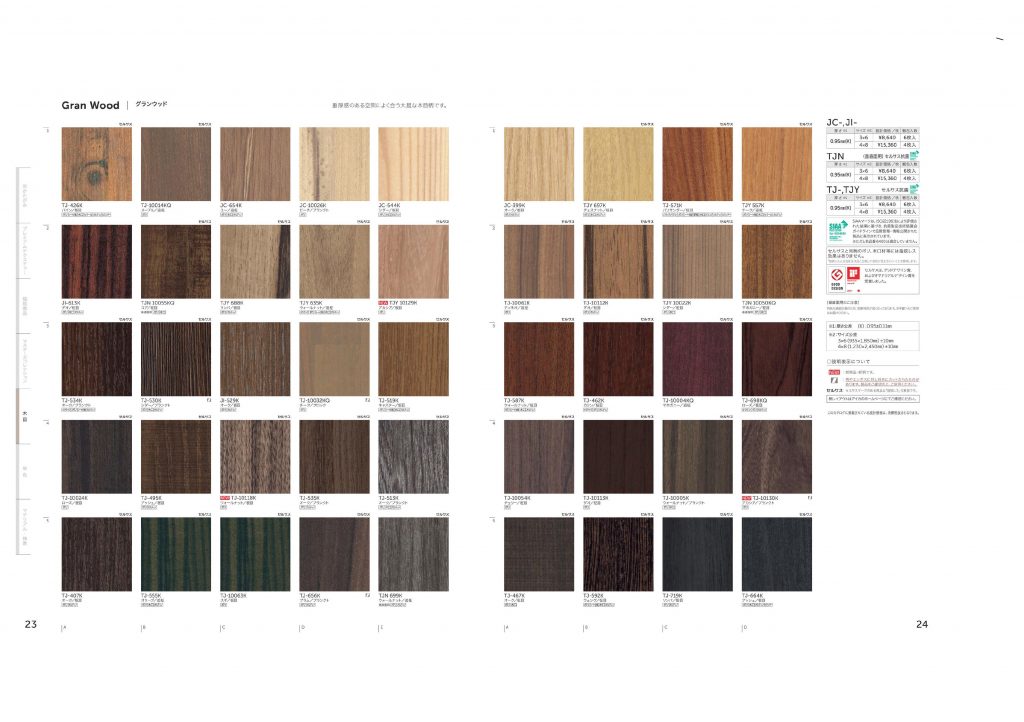

化粧板について

化粧板とは薄いプラスチックが貼られた板です。化粧板の大手メーカーはアイカ工業などがあります。

大きく分けてメラミン化粧板とポリ化粧板があります。

メラミン化粧板のほうが薄く(0.8~1.2mm)いです。耐汚染性・耐摩耗性・耐熱性・耐水性にすぐれた高機能なプラスチック板です。

メラミン樹脂・フェノール樹脂を印刷紙・クラフト紙にそれぞれふくませて、乾燥し、その紙を複数枚重ね合わせて高温(150度)&高圧(約100kg/㎠)で形成しています。

ポリ化粧板は少し厚め(2.5mm,3.8mm)です。合板基材にポリエステル樹脂を塗布し、フィルムをかけてロールで樹脂を延ばして硬化させたものです。

表面の強度はメラミン化粧板より劣りますがコストが安いです。

どちらも木目柄・単色・石目柄などデザインが豊富にあり、表面の仕上げもまっ平&凸凹の2パターン。

キッチンのワークトップや家具・食器などに利用されています。

造作家具はこのメラミンとポリを使い分けて製作しています。表面強度の必要な天板や棚の平らな部分はメラミンであとの側面はポリというように使い分けています。

安い家具などはプリント合板などを使用していて、傷や日光による劣化、テープなどで剥がれてしまうなどの問題があります。

※大工さんによってはメラミン化粧板の加工になれていない場合があるので基本的にポリ化粧板での加工になってしまいます。

天板や棚などの場合は表面の強度が必要になるので自分は家具屋さんに頼んでいます。

金物について

棚に扉をつける場合は金物が必要です。

ホームセンターにもおいてあるのですが扉に加工穴を作らなければならないのでDIYでは少しハードルがあがります。

代表的なメーカーはスガツネ工業です。

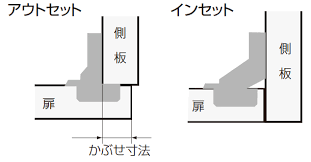

扉を取り付けるとき注意したいのが

アウトセットとインセットの違いについてです。

アウトセットの金物は家具を壁にぴったりと取付けても、壁に当たることなく開けることができるものです。

壁面と一体感を持たせたいときに側板があると見栄えがよくなかったりします。

そんなときにアウトセットの金物を利用して扉の面で側板を隠すことが多いです。

インセットの金物は側板に当たることなく扉を開くことができるものです。

既存の家具などで扉を付ける場合など側板より前に扉を出したくないときはインセットの金物を用います。

扉の取付け金物をうまく利用してその場所にあった造作家具を作りましょう。

うちの造作家具の例

自分の家を作ると、ローコストながら造作家具を作りました。

店舗設計を長年やってきたので、下記以外でキッチンカウンターなども大工工事と家具工事の混合で安く作ってあります。

電気の盤を隠す

玄関先に電気の盤があると雰囲気が壊れてしまうと思ったので、室内の既製品の家具と同じ化粧板で造作家具を作っています。

下足入れとして使う場合、傘やブーツなど置けないなどあとで後悔してますが、

うまく盤の扉が開くようにクリアランスをとっています。取手はいやだったのでブッシュして開きます。

壁一面の本棚

パソコンのモニターより上にカタログを置く本棚が欲しかったため壁一面に作っています。

上のほうの棚は踏み台が必要なため普段はあまり利用しません。

かなりの重量になるため本棚を取り付ける箇所の下地には構造用合板を2重に補強してあります。

既製品のカスタマイズ

こちらはYKK APの既製品の下足入れです。既製品を少し加工してダウンライトを設けています。

既製品だとダウンライトがついているものは高いので、電気工事のときに一緒に取付けてもらいました。

※電気の配線の取出し位置など工事のとき注意が必要です。

まとめ

今回は造作家具の基礎知識と安くする方法をご紹介してきました。

まとめると以下になります。

造作家具の基礎知識

・造作家具には「家具工事」と「大工工事」がある

・化粧板にはメラミン化粧板とポリ化粧板がある

・金物にはアウトセットとインセットがある

家具工事のメリットとデメリット

◾️メリット

・精度の高い家具ができる

・材料の種類が豊富

・工期が短縮できる

◾️デメリット

・運搬や設置が大変

・塗装仕上などは色調整が難しい

・コストが高い

大工工事のメリットとデメリット

◾️メリット

・室内と一体に作れる

・運搬、設置の費用がかからない

・コストが安い

◾️デメリット

・大工さんの技術によって左右

・複雑な加工は不向き

・現場での作業スペースが必要

造作家具を安く作る方法

・家具工事と大工工事をうまく使い分ける

・材料は在庫品の化粧板を使う

・既製品の家具を加工する

自分の場合、店舗の設計をずっとやっていたので当たり前のように大工さん家具屋さん、電気屋さんに頼んでしまいました。

幸い腕のよい職人さん達だったのでしっかりと作ってくれました。

職人さんよってはできる範囲を見極めるの必要があります。

家具屋さんと大工さんとの間でのしっかりとした打合せは必要です。

造作家具を製作するときは大工工事と家具工事をバランスよく工事区分けし、なるべく安くできるように工夫しましょう。

この記事が役に立った、面白かったという方はコメントしてくださいね。

また、FacebookやTwitterでみなさんのお役にたてる情報発信しています!

「いいね!」や「フォロー」していただけるとうれしいです。ヨロシク(b・ω・d)デス♪

アーキトリック一級建築士事務所